Por: Mariana Casasola

El movimiento y la naturaleza, o el cine de Akira Kurosawa

¿Dónde se encuentra la esencia del cine? La respuesta no está en los actores ni sus diálogos, no está en la historia, ni en la música, los colores o la nitidez. La esencia del cine se encuentra en el movimiento. La imagen en movimiento y todas sus posibilidades. Esta premisa parece ausente en muchas de las fugaces películas encontradas mes con mes en la cartelera de moda, que confunden el movimiento con las explosiones y acción desbordada, efectos especiales y vertiginosos movimientos de cámara. Espectáculos, pero el cine está en otro lado. El cine está en obras como las de Akira Kurosawa.

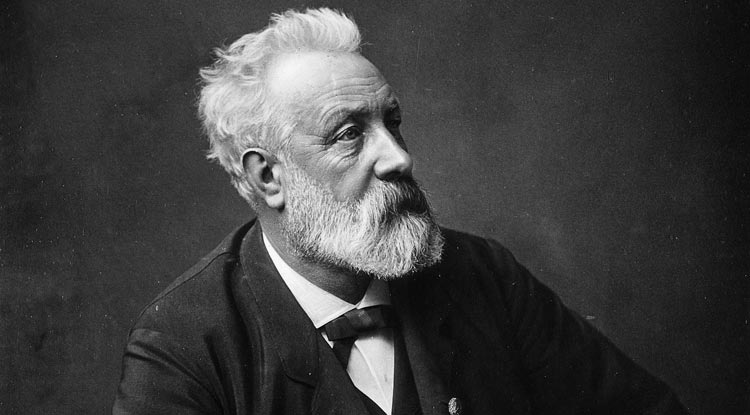

El legendario director japonés que falleció hace 22 años explotó de tal manera las posibilidades del cine que aún hoy sigue instruyendo e inspirando a realizadores de todas nacionalidades y generaciones. Porque el cine de Kurosawa se mueve como ningún otro. Cada una de las tomas de su admirada treintena de filmes es una clase magistral de los distintos tipos de movimiento y las múltiples maneras de combinarlo.

Sus composiciones incluyen no sólo los desplazamientos de cámara, también de grandes multitudes de personas, de individuos, de secuencias y de los elementos del entorno. Lo importante es que cada uno de estos recursos los filmaba con una intención específica y todos aportan a la historia. Cada forma de movimiento tenía su propio protagonismo, como si fuera un actor más.

Así, muchos aspectos del dinamismo hacen de la obra de Kurosawa una experiencia única, pero hay uno que destaca: ningún otro realizador ha usado con tal maestría el movimiento de la naturaleza. Sus películas están llenas de lodo, tierra, lluvia, niebla o los efectos del frío y el calor porque ayudan a definir el estado de ánimo de la escena, aumentar la acción o reflejar los estados emocionales y psicológicos de los personajes. En cualquier escena, aunque un personaje permanezca inmóvil y en silencio, atrás le acompaña la lluvia, el viento, el clima torrencial, hablando por él o ella de lo que pasa en su entorno o en su interior. Siempre en movimiento, siempre cine.

Este 23 de marzo el séptimo arte celebra 110 años del nacimiento de uno de sus imprescindibles maestros y aquí buscamos mencionar algunas de las obras más emblemáticas de su variado repertorio, haciendo énfasis en la forma en que Kurosawa fue capaz, como nadie, de dar presencia y protagonismo a las posibilidades que le ofrecían el clima y la naturaleza.

La lluvia y los siete samuráis

En las películas de Kurosawa la lluvia nunca aparece de forma tímida o neutral, o como un leve ruido de fondo. Cuando ocurre siempre es un aguacero frenético, una tormenta. Y quizá la obra donde se puede apreciar mejor el poder de este recurso es en la más célebre de toda su filmografía, Los siete samuráis (1954), su primera incursión en las alegorías del Japón feudal. En esta historia sobre los esfuerzos de un variopinto grupo de samuráis por proteger una aldea sometida a regulares saqueos de una horda de bandidos, la acción más importante se da empapada por la lluvia. De hecho, quizá no llueve a menudo durante gran parte de la película, pero cuando llueve todo es un repentino diluvio que extingue los fuegos de la noche o que conduce la tensión en escalada hasta la épica batalla final que es brutal, caótica y muy turbia, en gran parte gracias a que Kurosawa explotó a su antojo las posibilidades de la esencia lumínica tan particular del agua en descenso.

La taiga y el cazador

Cuando Kurosawa llevó al cine esta historia real extraída de los diarios del explorador ruso Vladimir Arséniev, sabía que la naturaleza debía actuar como un personaje tan importante como sus protagonistas: el explorador y un cazador nómada de la tribu Nanai que presta su nombre a la película (y que, por cierto, sirvió como modelo para la creación del Yoda de George Lucas), Dersu Uzala (1975). Esta película no sólo recibió excelentes críticas y diversos premios, entre ellos el Oscar como mejor película extranjera, sino que se convirtió en uno de los ejemplos más importantes de la naturaleza como personaje en el cine. El director japonés filmó en 70 mm en la remota e impredecible taiga rusa para capturar las heladas ventiscas, las nevadas planicies y la vida salvaje a la que se enfrentan en su viaje Arséniev y Dersu, quienes se vuelven entrañables amigos al enfrentarse tanto al poder como a las maravillas de estos vastos paisajes.

La niebla y el trono de sangre

De nuevo en el Japón feudal, un par de generales regresan de una batalla. En el camino de vuelta se pierden en un boscoso laberinto a causa de una pesada niebla. En esa turbiedad un espíritu los intercepta para desvelar el futuro de los guerreros y cambiar sus destinos para siempre. Con esta premisa inicia Trono de sangre (1957), quizá la más valorada transposición al cine del Macbeth de William Shakespeare. Kurosawa presenta esta historia como mezcla oscura de movimientos en la que prácticamente nunca aparece el sol. Y utiliza la niebla de manera tan sorprendente que en varias escenas sustituye con éxito una disolución de tomas. La niebla expresa la agitación interna del personaje central pero también oculta las fuerzas que dirigen su destino.

El viento y la sucesión

Otra metáfora persistente en el cine de Kurosawa se encuentra en el viento, símbolo poderoso y omnipresente en otra de sus adaptaciones de Shakespeare, esta vez del Rey Lear, Ran (1985). Trasladando la historia al Japón medieval del siglo XVI, esta película narra la decadencia del poderoso Hidetora Ichimonji que, viejo y cansado, decide abdicar y pasar el poder a sus tres hijos. El desastre de esta sucesión es acentuado por el uso del viento, que se manifiesta constantemente a lo largo de la película a través de los disparos frecuentes de banderas susurrantes y estandartes militares, y de forma más clara en las intensas escenas de batalla. En una de las secuencias finales el viento azota, así como la niebla y el humo que envuelven a Hidetora Ichimonji, el Lear japonés de Kurosawa; puntas de llamas golpean su carne, presagiando nubes de tormenta que ensombrecen cada uno de sus movimientos; y fragmentos de lluvia azotan mechones de cabello blanco sobre su rostro.