Por: Mariana Casasola

Los sueños eléctricos de Dick y Scott

Un androide está a punto de extinguirse, pero antes de que termine lo que considera vida, se recuerda a sí mismo las maravillas que vio en sus trayectos más allá de la Tierra, aceptando finalmente que “todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia.” Esta es una de las escenas más bellas del cine moderno, un monólogo que pertenece en muchos sentidos al actor danés Rutger Hauer y que culmina uno de los filmes de ciencia ficción más influyentes en la cultura popular.

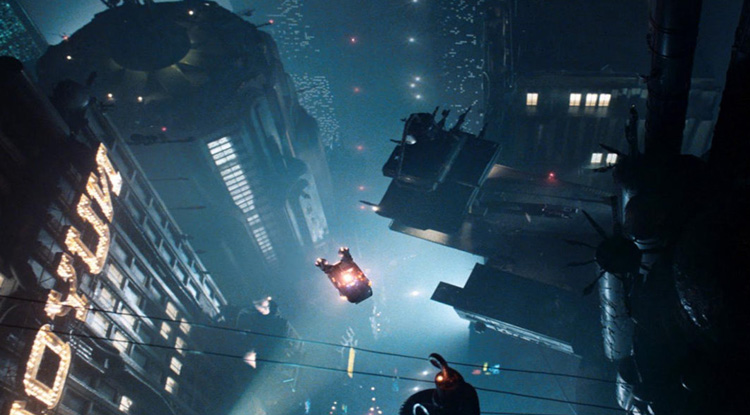

Blade Runner (1982), del cineasta británico Ridley Scott, ha pasado a la historia no sólo como un clásico del género y como una película que en términos puramente estéticos permanece deslumbrante, sino también como la adaptación más celebrada de una obra del novelista estadounidense Philip K. Dick, autor igualmente de culto que, tal como esa melancólica escena del replicante, encontró en la ciencia ficción la forma ideal para expresar sus ideas filosóficas.

El libro en el cual se basa Blade Runner, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), no sigue la línea de las grandes batallas espaciales e invasiones extraterrestres de otras novelas del género, sino que describe un futuro sombrío en el cual se plantean cuestiones en torno a qué se supone que es ser humano o qué es la espiritualidad, todo enmarcado en una oscura distopía que a veces parece retratar demasiado bien las crisis de nuestro presente.

El filme de Scott aparenta dejar de lado estas cuestiones que acosan a los personajes en la novela y da prioridad a la historia detectivesca, al viaje del héroe y a la ambientación de un futuro postapocalíptico. Pero aunque la película de Scott difiere en tantos detalles y temas con respecto al libro, en realidad adapta genialmente las ideas fundamentales del escrito de Dick.

Novela y película establecen puentes tan curiosos como el hecho de que en ambas todos se encuentran atormentados por la mortalidad y no nos referimos únicamente a los androides/replicantes. El propio Ridley Scott estaba reacio y sólo acordó dirigir la película después de que su hermano mayor murió de cáncer, razonando que sería una "solución rápida emocionalmente". En marzo de 1982, Philip K. Dick sufrió un derrame cerebral fatal a la edad de 53 años. Nunca pudo ver la película terminada. Este Librero está dedicado a más de los lazos que hallamos entre estas dos obras de culto que nos siguen inquietando con sus preguntas, su estética y la perspectiva de una desolación inminente.

Las bases

Libro y filme parten de una misma base: en una ciudad (en el texto San Francisco, en el cine Los Ángeles), arrasada por la contaminación y el abandono tras una tercera guerra mundial, el cazarrecompensas Rick Deckard es contratado para retirar a seis sofisticados androides (llamados replicantes en la película) que han regresado ilegalmente a la Tierra y se han mezclado con la población humana.

Mientras Blade Runner presenta un futuro acabado pero visualmente llamativo ataviado en colores neón, y sus personajes se enfrentan a varias emociones trágicas y poderosas decisiones morales, ¿Sueñan los androides... más que un futuro lejano (aunque en cifras ya lo rebasamos, pues la historia se plantea en 2019) parece acercarse a nuestro presente más sombrío, en el que una burocracia mecánica declara que ciertas vidas no valen nada, que solo unas pocas personas elegidas son dignas de protección y que la igualdad bajo la ley de alguna manera frenaría a la nación —¿acaso nos resuena aquí algo parecido a los movimientos sociales en contra del racismo en todo el mundo?—.

La cinta excluye una parte esencial de la novela, en la cual Deckard, al igual que la poca gente que permanece en la Tierra y no ha logrado desplazarse a las colonias en otros planetas, ambiciona especialmente tener un animal real, porque en esa sociedad devastada no hay mayor símbolo de estatus que poseer una criatura viva de cualquier tipo. Deckard solo posee un ejemplar de la clase más baja, una horrible oveja robótica, pero ambiciona un caballo, un búho, un avestruz, un mapache, una tortuga y una cabra que tiene un desafortunado final. La humanidad se pasa la vida entre el lamento y el anhelo del reino animal extinto, algo que nos habla mucho sobre qué partes del ser humano pueden ser falsificadas y qué partes (como la angustia) no pueden.

La realidad cuestionada de Philip K. Dick

El francés René Descartes, intentando precisar la única cosa que podía llamar suya cierta y absolutamente, se encendió sobre su famosa propuesta fundamental, que representa la base sobre la cual construyó el edificio de su pensamiento: cogito ergo sum, ‘pienso, por lo tanto soy’. Philip K. Dick busca lo contrario y en ¿Sueñan los androides... parece plantear una contrapropuesta: ¿por qué supongo que los pensamientos en mi cabeza son míos?

Toda la novela explora constantemente esa falta de autenticidad de la existencia: la oveja de Deckard es falsa, su trabajo es cazar personas falsas, las emociones de su esposa se trasladan a ella desde una máquina. Incluso la religión que sigue Deckard es falsa. El Mercerismo (que se omite por completo en la película), utiliza "cajas de empatía" que conectan a los fieles con una realidad virtual en la que su mesías, Wilbur Mercer, sube eternamente una colina mientras es apedreado. Luego la novela revela que Mercer es solo un actor anciano, desesperado por trabajar. Su fe es otra falsedad.

Al igual que la película de Scott con su final abierto a interpretaciones, la novela de Dick es ambigua: el mismo Deckard sospecha que incluso su propia conciencia, su pensamiento, puede ser tan irreal como todo lo demás. Pero al final encuentra una especie de consuelo incluso allí. Cuando descubre que un sapo que posee es también eléctrico, no se desanima. "Las cosas eléctricas también tienen sus vidas", dice, "tan insignificantes como son esas vidas". Y luego usa su propia caja de empatía a la que programa para sentir "paz merecida desde hace mucho tiempo". Para Deckard, tener solamente pensamientos mezquinos y artificiales todavía puede preceder a un "por lo tanto, soy". Philip K. Dick al menos sugiere que podría ser así.

El futuro Neo-noir de Ridley Scott

Antes de Blade runner, hablar de ciencia ficción en el cine significaba actores vestidos con trajes blancos plastificados que disparan armas de rayos láser, no un detective idéntico al Humphrey Bogart de El halcón maltés (1941), con la gabardina y todo. Pero Riddley Scott llevó esta distopía a todos los límites del cine negro. La fotografía oscura, la mujer fatal, el malvado magnate a la Chinatown (1974), y también logró que como en cualquier buena película noir esta fuera una historia sobre ideas. La identidad humana, las creencias religiosas, la fiabilidad de la memoria, la naturaleza del amor, todo esto influye en la historia.

Debajo de su bella estética cyberpunk se encuentran también señalamientos sobre la esclavitud y la injusticia. Los replicantes enfrentan explotación y discriminación, se les niega el reconocimiento y todo respeto, pero ellos además de ser físicamente idénticos a las personas, tienen mayor capacidad para ser comprensivos que Deckard, que los asesina uno por uno, aunque finalmente le afecte este trabajo y se enamore de una replicante. Así que no parece obvio, pero Scott y sus guionistas lograron incorporar mucho de los ideales del Mercerismo y su espiritualidad en la película.

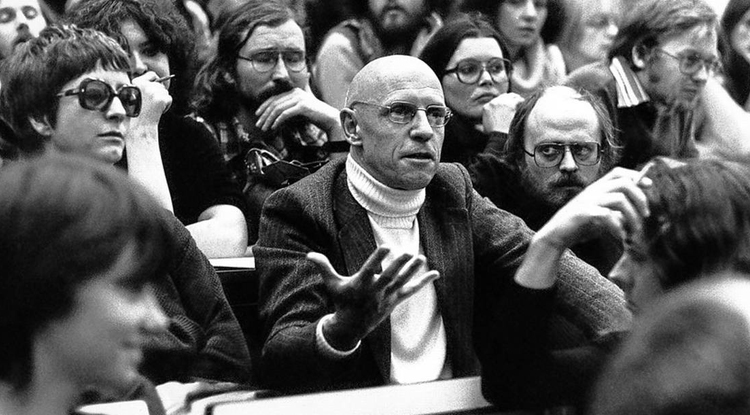

A Ridley Scott le debemos un Rick Deckard muy distinto al de la novela, en la cual en general este protagonista es prácticamente una broma, un cazarrecompensas de segunda categoría que no cuenta con mucho respeto por parte de su esposa, su jefe o incluso de él mismo. En la película, es el mejor en su oficio, misterioso, seguro de sí mismo, malhumorado y rebelde (¿había de verdad alguien más adecuado que Harrison Ford para interpretarlo?). Y también, sobre todo, le debemos a esta cinta uno de los personajes más fascinantes del cine en general, con todo y que aparece apenas en unas cuantas escenas: el líder replicante Roy Batty (Rutger Hauer), que técnicamente existe en la novela, pero dice o hace muy poco de consecuencia. En la película, es un filósofo psicótico y atractivo, brillante y desesperado por seguir viviendo, que entrega el momento más brillante de esta cinta en la que cabe preguntarse si es única y verdadera la idea que tenemos de humanidad.