Por: Arody Rangel

Querer no es poder

“[…] una cosa es cierta: que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. […] El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin. […] podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena”.

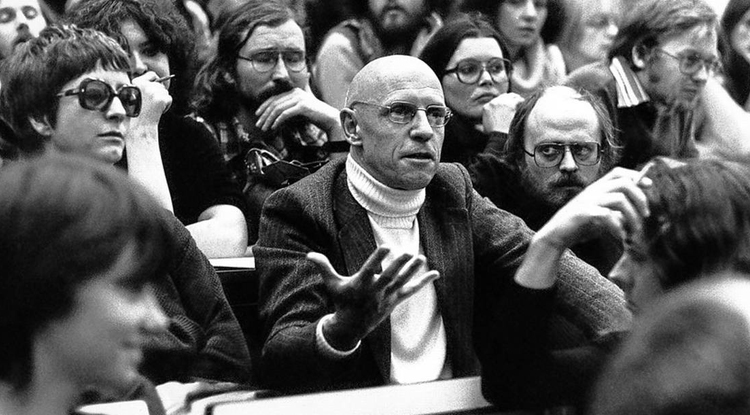

Michel Foucault, Las palabras y las cosas

Sea como credo motivacional o como reclamo hacia quien no hace o no produce lo suficiente, es creencia común eso de que querer es poder. Pero el poder no funciona de esa forma, el poder no es, no se posee o se tiene, no es una cosa, el poder actúa, se ejerce, circula como las fuerzas físicas, está presente en todas y cada una de nuestras relaciones; contrario a lo que pensamos, no es exclusivo de las figuras de autoridad, del sistema y sus instituciones o su fuerza bruta, todos tenemos parte en ese intrincado tejido de las relaciones de poder y es esa la parte más escabrosa de esta historia.

Creemos que querer es poder porque suponemos que somos sujetos autónomos, capaces de actuar conforme al dictamen de nuestra conciencia y en virtud de nuestra libertad, por eso pensamos que basta con desear o querer hacer algo para que se vuelva imperativo, que basta con ponerse un objetivo y en lo subsiguiente enfocarse en lograrlo. Pero más que sujetos libres y autónomos, nuestra condición es la de estar sujetos, nos encontramos siempre bajo la sujeción de algún dispositivo o alguna institución: la familia, el trabajo, la clase social, el género, el inconsciente, la historia, el lenguaje. Ya se puede ver que no somos libres de hacer lo que queramos sin más y que lo que podemos está bastante ceñido a nuestras circunstancias.

Al filósofo francés Michel Foucault le debemos el desenmascaramiento de esta cuestión, quien además señaló que la idea que tenemos de nosotros mismos como individuos libres y autónomos tiene una fecha de facturación, es histórica y por lo tanto, también tiene fecha de caducidad; emergió en la modernidad y funciona como fundamento tanto de nuestra supuesta organización democrática, que tiene por valores fundamentales la libertad de los hombres y la igualdad entre los mismos, como del capitalismo y la lógica del mercado, en el que supuestamente todos podemos competir por igual, pero donde resulta más obvio que no todos, sino sólo aquellos que poseen el capital, mientras que para el resto la única opción es rentar su fuerza de trabajo.

Bajo la paradójica ilusión de que, por un lado los individuos poseen soberanía, pero por otro, están sometidos al poder de algún soberano, para Foucault se entretejen las relaciones sociales que es donde se hacen efectivas todas las formas de sujeción: somos obedientes, dóciles y disciplinados sin necesidad de tener encima a la policía, pues en casa se nos vigila y castiga según lo dicten las buenas costumbres, en la escuela lo mismo y hay además todo un sistema que evalúa nuestro desempeño y nivel de competencia o incompetencia, el mundo laboral no es sino una extensión de ese modelo de adoctrinamiento en el que no se nos juzga ya según una nota sino en términos de éxito y fracaso; todos entendemos y diferenciamos bastante bien entre lo que es y no es normal, lo hemos o nos lo han introyectado, adoptamos el rol de jueces y parte según el escenario o las circunstancias, con los otros y con nosotros mismos, es así como el sistema funciona, manteniéndonos los unos a los otros a raya.

Foucault le dio el adjetivo de disciplinaria a nuestra sociedad, para él, las relaciones de poder que se tienden entre los individuos están cifradas en la misma lógica del sistema panóptico carcelario: que nadie se engañe con que no está uniformado ni tras las rejas, todas y cada una de nuestras prácticas, desde el vestirnos y arreglarnos hasta el modo como vivimos nuestra sexualidad, están normalizadas, forman parte de una normalidad-normativa a la que siempre nos ajustamos como los reos a sus horas de comida, de visita o de descanso. El panóptico o torre vigía se ha instituido en la sociedad como aquello que debemos pensar, hacer y hasta anhelar, su eficiencia se mide en razón directa de nuestra obediencia, somos dóciles, estamos domesticados, y además hacemos de centinelas, vigilamos y castigamos a los que no se ajustan al canon.

La cuestión aquí es que lo que nos han dicho que es la verdad ‒aquello que debemos pensar, hacer o desear‒, en realidad es un discurso que opera en favor del orden establecido; preguntémonos, por ejemplo, a quién le sirve que yo me crea eso de que querer es poder: si me lo dice mi pareja, una amistad o un ser querido como reclamo por excusarme con un “perdón, no puedo”, es claro que lo que buscan es que nos sometamos a sus deseos o caprichos; pero si se trata del slogan de alguna mal llamada filosofía empresarial, podemos tener por cierto que lo que se busca de nosotros es que seamos más productivos y reportemos más riqueza a la empresa; en ambos casos, de lo que se trata es del ejercicio sutil e imperceptible del poder, una acción que alguien ejerce y otro padece. Preguntémonos en todo caso a quién le sirve que yo piense o no de cierto modo, que actúe de esta o aquella manera, que desee lo que se supone y como se supone que tengo que desear.

Pero ahí donde hay poder cabe la resistencia al poder.